Forschende des Complexity Science Hub (CSH) analysierten 13 Millionen stationäre Krankenhausaufenthalte von rund 4 Millionen Personen in Österreich: Obwohl etwa 20% der Bevölkerung in Österreich keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, machen sie nur 9,4 % der Krankenhauspatient:innen und 9,8 % der Krankenhausnächte aus.

[Wien, 18.08.2025] Wie nutzen Migrant:innen in Österreich das Gesundheitssystem im Vergleich zu Österreicher:innen? Diese Frage stand am Beginn der Forschungsarbeit des Teams vom CSH und der Medizinischen Universität Wien. Der Hintergrund: „Belastbare Daten über die medizinische Versorgung von Migrant:innen können helfen, Zugangshürden und Versorgungslücken zu erkennen, Lebensqualität zu erhöhen, Ressourcen effizient zu planen und stereotype Debatten faktenbasiert zu gestalten“, erklärt Wissenschafterin Elma Dervic vom CSH. Die Studie wurde kürzlich im Journal of Migration and Health veröffentlicht.

WENIGER KRANKENHAUSAUFENTHALTE

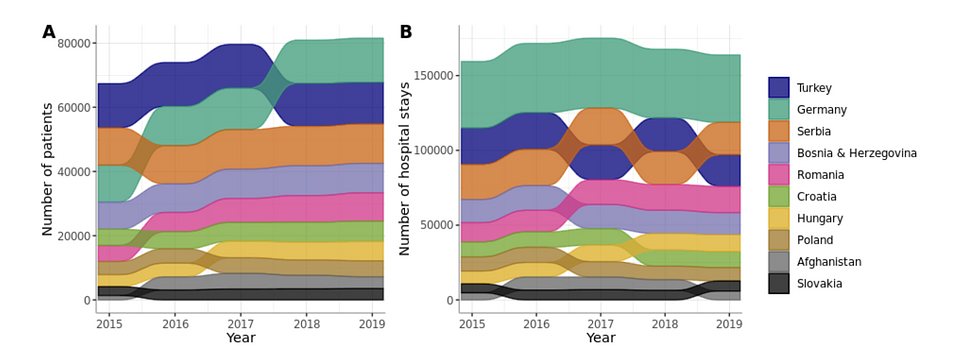

Die Forschenden untersuchten Daten zu rund 13 Millionen Krankenhausaufenthalten in Österreich zwischen 2015 und 2019. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Migrant:innen – in der Studie definiert als Personen, die in Österreich leben, aber keine österreichische Staatsbürgerschaft haben – deutlich geringere Hospitalisierungsraten aufweisen. Das trifft für alle Nationalitäten zu, außer deutschen Staatsbürger:innen, die pro Kopf am meisten Krankenhausaufenthalte verzeichnen und deren Nutzungsmuster jenem der Österreicher:innen ähnelt – sowohl hinsichtlich der Krankenhausabteilungen, in die sie aufgenommen werden, als auch bei Erst- und Gesamtdiagnosen. Bei allen anderen Nationalitäten bestehen deutliche Unterschiede.

Bei Männern ist die Hospitalisierungsrate pro Kopf bei Österreichern am höchsten (0,235), gefolgt von der Slowakei (0,229) und Italien (0,226). Am wenigsten im Krankenhaus sind Nordmazedonier (0,125), Kroaten (0,131) und Serben (0,133). Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person einer bestimmten Staatsangehörigkeit innerhalb eines Jahres im Krankenhaus aufgenommen wird. Ein Beispiel: Für türkische Frauen im Jahr 2019 wurde die Hospitalisierungsrate berechnet, indem die Zahl der Patientinnen durch die Zahl der in Österreich lebenden türkischen Frauen geteilt wurde.

Bei Frauen (ohne Schwangerschaftsaufenthalte) weisen Deutsche (0,223) – vor den Syrerinnen (0,209) und den Österreicherinnen (0,207) – am meisten Krankenhausaufenthalte auf. Am geringsten ist die Hospitalisierungsrate bei Russinnen (0,109), Nordmazedonierinnen (0,118) und Serbinnen (0,126).

MEHR WIEDERAUFNAHMEN

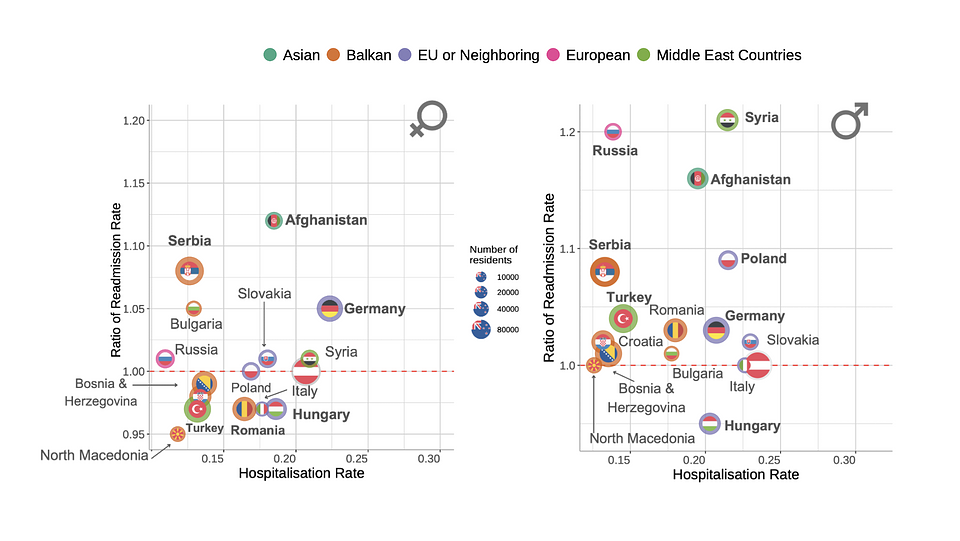

Während die Hospitalisierungsraten gesamt betrachtet bei Migrant:innen niedriger sind als bei Österreicher:innen, sind die Wiederaufnahmeraten (wie häufig Patient:innen innerhalb eines Jahres erneut ins Krankenhaus aufgenommen werden) höher. „Das könnte darauf hindeuten, dass Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft später im Verlauf einer Erkrankung ins Krankenhaus gehen“, erklärt Dervic.

Bei Männern haben Syrer die höchste Wiederaufnahmerate – gefolgt von Russen und Afghanen. Nur bei Ungarn liegt sie deutlich niedriger als bei Österreichern.

Bei Frauen (ohne Schwangerschaftsaufenthalte) ist die Wiederaufnahmerate bei Afghaninnen am höchsten – gefolgt von Serbinnen, Deutschen und Bulgarinnen. Am niedrigsten ist sie bei den Nordmazedonierinnen. Doch auch bei den Türkinnen, Italienerinnen, Ungarinnen, Rumäninnen, Kroatinnen und Bosnierinnen liegt die Wiederaufnahmerate unter jener der Österreicherinnen.

„HEALTHY MIGRANT“ ODER ZUGANGSHÜRDEN

Wiederaufnahmeraten könnten besonders aufschlussreich sein, um Einblicke in die Gesundheitsversorgung von Migrant:innen zu erhalten – und um zu verstehen, warum sie seltener ins Krankenhaus kommen, so die Forschenden:

Denn erstens gibt es den sogenannten „Healthy-Migrant“-Effekt: Er beschreibt, dass Menschen, die in ein anderes Land ziehen, vergleichsweise gesund und oft auch relativ jung sind – Migrant:innen daher bei der Einreise oft gesünder sind als die Durchschnittsbevölkerung. „Wenn dieser Effekt für geringere Hospitalisierungsraten unter Migrant:innen in Österreich verantwortlich wäre, würden diese Menschen nicht nur seltener ins Krankenhaus kommen, sondern auch die Wiederaufnahmeraten dürften nicht erhöht sein“, erklärt Dervic. Zudem haben die Forschenden in ihrer Analyse das Alter berücksichtigt – sie haben also nur Menschen derselben Altersgruppen miteinander verglichen.

Wenn aber zweitens Zugangshürden wie sprachliche oder kulturelle Barrieren bei den geringeren Hospitalisierungsraten von Migrant:innen eine Rolle spielen, könnten diese Menschen zwar gesundheitlich belastet sein, aber trotzdem seltener ins Krankenhaus kommen – was wiederum zu erhöhten Wiederaufnahmeraten führen kann, weil Erkrankungen bei Erstdiagnose bereits weiter fortgeschritten sind.

Beispielsweise zeigen Personen aus Ungarn, Rumänien und – im Fall von Frauen – der Türkei geringere Wiederaufnahmeraten, was mit dem „Healthy Migrant“-Effekt vereinbar ist. Patient:innen aus Russland, Serbien sowie – im Fall von Männern – der Türkei weisen erhöhte Wiederaufnahmeraten auf, was eher auf Zugangshürden hindeutet.

MÄNNER WENIGER IM KRANKENHAUS

Männliche Patienten aller Nationalitäten weisen niedrigere Hospitalisierungsraten auf als Frauen derselben Nationalität. Bei bestimmten Nationalitäten sind die Unterschiede besonders deutlich: 32 % mehr Türkinnen als Türken wurden im Krankenhaus aufgenommen, 28 % mehr Serbinnen als Serben und 26 % mehr bei Deutschen.

UNTERSCHIEDLICHE DIAGNOSEN

Beim Vergleich der Erstaufnahmen zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen österreichischen und nicht-österreichischen Patient:innen. Nicht-Österreicher:innen wurden etwa seltener in die Allgemein- und Gefäßchirurgie aufgenommen, dafür häufiger in Abteilungen der Inneren Medizin (inklusive Kardiologie und Nephrologie), Hämatologie, Onkologie und Radiologie – was ein Zeichen dafür sein könne, dass diese Menschen häufiger an chronischen oder schweren Erkrankungen leiden, so die Forschenden. Zudem wurden psychische Diagnosen bei Nicht-Österreicher:innen seltener gestellt. „Das deutet darauf hin, dass psychische Erkrankungen bei Migrant:innen unterdiagnostiziert sind“, so Peter Klimek vom CSH und der MedUni Wien. Alle diese Unterschiede fielen bei Patient:innen mit deutscher Staatsbürgerschaft deutlich geringer aus.

„Unsere Studie zeigt, dass die unterschiedliche Nutzung des österreichischen Gesundheitssystems durch Menschen verschiedener Nationalitäten nicht allein durch den „Healthy Migrant“-Effekt oder kulturelle Barrieren erklärbar ist“, sagt Klimek. „Vielmehr muss die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems durch migrantische Bevölkerungsgruppen differenziert nach Nationalitäten betrachtet werden, da sich offenbar unterschiedliche Nutzungsmuster in verschiedenen Gruppen zeigen. Künftige Maßnahmen sollten gezielt den Zugang – insbesondere zur ambulanten Versorgung – erleichtern, etwa durch bessere Übersetzungsangebote oder Orientierungshilfen im Gesundheitssystem.“

Service

ÜBER DIE STUDIE

Die Studie "Healthcare Utilization Patterns Among Migrant Populations: Increased Readmissions Suggest Poorer Access. A Population-Wide Retrospective Cohort Study” von Elma Dervic, Ola Ali, Carola Deischinger, Rafael Prieto-Curiel, Rainer Stütz, Ellenor Mittendorfer-Rutz und Peter Klimek wurde im Journal of Migration and Health veröffentlicht (doi: 10.1016/j.jmh.2025.100340).

ÜBER DEN COMPLEXITY SCIENCE HUB

Der Complexity Science Hub (CSH) ist Europas wissenschaftliches Zentrum zur Erforschung komplexer Systeme. Wir übersetzen Daten aus einer Reihe von Disziplinen – Wirtschaft, Medizin, Ökologie, Sozialwissenschaften – in anwendbare Lösungen für eine bessere Welt. Gegründet im Jahr 2016, forschen heute über 70 Wissenschafter:innen am CSH, getragen von der wachsenden Notwendigkeit für ein fundiertes Verständnis der Zusammenhänge, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen – vom Gesundheitswesen bis zu Lieferketten. Mit unseren interdisziplinären Methoden entwickeln wir die Kompetenzen, um Antworten auf heutige und zukünftige Herausforderungen zu finden.

Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

csh.ac.at

Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

csh.ac.at