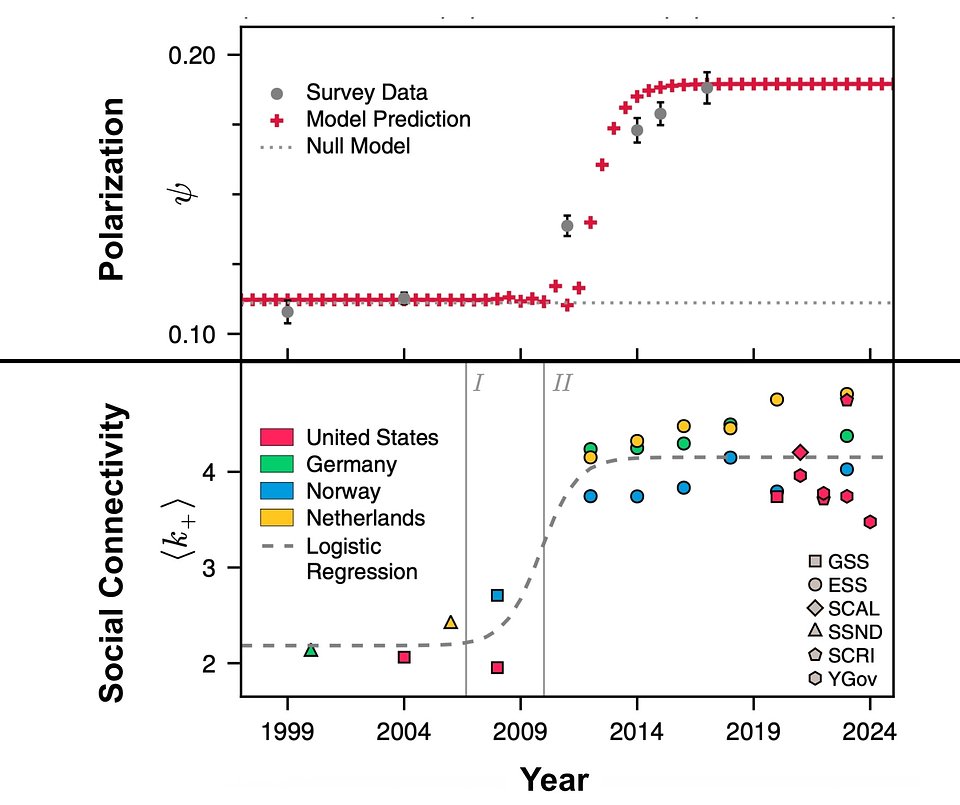

Zwischen 2008 und 2010 stieg nicht nur die Polarisierung in der Gesellschaft sprunghaft an, auch die Anzahl enger sozialer Kontakte veränderte sich – von durchschnittlich zwei auf vier bis fünf Personen. Der Zusammenhang zwischen beiden Entwicklungen könnte erstmals fundamental erklären, warum Gesellschaften weltweit zunehmend in Blasen zerfallen.

„Die große Frage, die nicht nur wir uns stellten, sondern die viele Länder derzeit bewegt, ist, warum es seit einigen Jahren zu einer massiven Zunahme an Polarisierung kommt“, erklärt Stefan Thurner vom Complexity Science Hub (CSH) den Ausgangspunkt der Studie, die in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht wurde.

Die Ergebnisse der Forschenden zeigten zunächst, dass der Anstieg an Polarisierung nicht nur als solcher wahrgenommen wird, sondern auch messbar ist, also tatsächlich stattfindet. „Und dass dieser Anstieg sprunghaft geschah – zwischen 2008 und 2010“, sagt Thurner. Bleibt die Frage nach der Ursache.

DEUTLICH MEHR SOZIALE KONTAKTE

Dazu untersuchte Thurner gemeinsam mit seinem Team, ob es Veränderungen in den sozialen Netzwerken gab – konkret, ob sich die engen Freundschaftsbeziehungen von Menschen ebenfalls verändert hatten. „Jahrzehntelang zeigten soziologische Studien, dass Menschen im Durchschnitt etwa zwei enge Freunde hatten – Personen, die ihre Meinung in wesentlichen Fragen beeinflussen konnten“, erklärt Thurner.

Doch auch hier stießen die Forschenden auf eine Veränderung: „Um 2008 kam es zu einem sprunghaften Anstieg von durchschnittlich zwei auf vier bis fünf enge Freunde“, erklärt CSH-Wissenschafter Jan Korbel.

MEHR KONTAKTE FÜHREN ZU MEHR POLARISIERUNG

Hängen diese beiden Entwicklungen also zusammen? Führen mehr enge Freunde und damit mehr Verbindungen im sozialen Netzwerk einer Gesellschaft zu einer Fragmentierung dieses Netzwerks und letztlich zu einer Polarisierung der Gesellschaft?

Mithilfe eines Modells, das auf realen Daten basiert, stellten die Forschenden fest, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte: „Wenn sich die Dichte des Netzwerks erhöht, es mehr Verbindungen gibt, kommt es im Kollektiv zwangsläufig zu einem sprunghaften Anstieg der Polarisierung“, so Markus Hofer vom CSH und der Medizinischen Universität Wien.

„Das hat uns sehr beeindruckt, denn das könnte eine erste fundamentale Erklärung sein, warum es zu dieser eigenartigen Form von Polarisierung kommt, die wir derzeit in vielen Teilen der Welt gleichzeitig beobachten können – und die durchaus demokratiegefährdend ist“, sagt Thurner weiter. „Wenn Menschen stärker miteinander vernetzt sind, treffen sie häufiger auf unterschiedliche Meinungen. Das führt unweigerlich zu mehr Konflikten und damit zu einer stärkeren Polarisierung in der Gesellschaft“, fügt Korbel hinzu.

Polarisierung habe es zwar immer schon gegeben. Was aber derzeit stattfindet, gehe weit darüber hinaus. Durch die höhere Vernetzung bilden sich weniger, aber engere Gruppierungen mit zum Teil stark unterschiedlichen Meinungen, zwischen denen kaum mehr Austausch stattfinde. „Es gibt wenige Brücken zwischen diesen ‚Blasen‘. Und falls es sie gibt, sind sie oft negativ, also eher feindselig“, so Korbel. „Man nennt das Fragmentierung. Und das ist ein neues gesellschaftliches Phänomen“, ergänzt Thurner.

Zunahme von Polarisierung und sozialer Vernetzung Oben: Graue Kreise zeigen die auf Umfragen basierende Polarisierungsmessung im Zeitverlauf; die roten Kreuze stellen die Modellvorhersage dar. Unten: Geschätzte durchschnittliche Anzahl enger Freunde nach Land und Umfrage. Die gestrichelte Linie zeigt eine logistische Regression über alle Datenpunkte hinweg. Der Übergang von geringer zu hoher Konnektivität erfolgte kurz nachdem Facebook öffentlich zugänglich wurde (vertikale Linie I – 2006) und andere Websites in den USA hinsichtlich der Besucherzahlen überholte (vertikale Linie II – 2010).

UMFRAGEDATEN ZU POLARISIERUNG UND FREUNDSCHAFTEN

Für ihre Studie analysierten die Forschenden eine Vielzahl von bestehenden Umfragedaten: zum einen zu Polarisierung und zum anderen zu sozialen Netzwerken.

„Zur Messung der politischen Polarisierung nutzten wir über 27.000 Umfragen des Pew Research Center, die die politischen Einstellungen von Menschen in den USA in regelmäßigen Abständen erfassen“, erklärt Hofer. „Der entscheidende Vorteil dieser Daten liegt darin, dass die Fragen im Verlauf der Zeit nahezu unverändert geblieben sind – was verlässliche Vergleiche über längere Zeiträume ermöglicht.“ Die Forschenden konnten dabei feststellen, dass die politische Einstellung zwischen 1999 und 2017 deutlich einseitiger geworden ist. Beispielsweise äußerten 1999 nur 14% der befragten Personen durchgehend liberale Ansichten, 2017 allerdings bereits 31%. Umgekehrt vertraten 1999 nur 6% der Befragten durchgehend konservative Ansichten und 2017 waren es bereits 16%. „Immer mehr Menschen ordnen sich klar einem politischen Lager zu, anstatt eine Mischung aus liberalen und konservativen Ansichten zu haben“, erklärt Hofer.

Zur Analyse der Freundschaftsnetzwerke verknüpften die Forschenden 30 Umfragen mit insgesamt über 57.000 Befragten aus Europa und den USA, darunter insbesondere die General Social Survey (USA) und die European Social Survey. „Trotz kleiner Unterschiede zwischen den einzelnen Erhebungen zeigen die Daten durchgängig, dass die durchschnittliche Zahl enger Freundschaften gestiegen ist – von 2,2 im Jahr 2000 auf 4,1 im Jahr 2024“, so Hofer.

„Der entscheidende Beitrag der Studie besteht darin, dass beide Phänomene miteinander in Einklang gebracht werden konnten, und zwar mithilfe eines mathematischen Gesellschaftsmodells“, erklärt Thurner. „Damit konnten wir zeigen, dass zunehmende Vernetzung zu sprunghafter Polarisierung führen muss, sobald eine kritische Vernetzungsdichte überschritten wird – genauso wie ein Phasenübergang in der Physik, etwa von Wasser zu Eis“, fügt Hofer hinzu. „Es ist faszinierend, dass diese Phasenübergänge auch in Gesellschaften existieren. Wo diese kritischen Grenzen genau liegen, gilt es jetzt aufzuklären. Laut unseren Ergebnissen liegt sie bei engen Beziehungen irgendwo zwischen drei und vier Personen“, so die Forschenden.

SOCIAL MEDIA, DEMOKRATIEGEFÄHRDUNG UND TOLERANZ

Der sprunghafte Anstieg sowohl der Polarisierung als auch der Zahl enger Freunde fällt in die Jahre 2008 bis 2010 – also in eine Zeit, in der Social-Media-Plattformen und Smartphones erstmals breite gesellschaftliche Verbreitung fanden. Diese technologische Entwicklung könnte die Vernetzung zwischen Menschen stark verändert und damit indirekt die Polarisierung befördert haben.

„Demokratie basiert darauf, dass alle Teile der Gesellschaft in eine Entscheidungsfindung miteinbezogen werden – was bedeutet, dass alle miteinander reden können müssen. Wenn es nun aber Gruppierungen gibt, die nicht mehr miteinander reden können, dann funktioniert dieser demokratische Prozess nicht mehr“, betont Thurner.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Toleranz. „Wenn ich zwei Freunde habe, tue ich alles, damit ich sie nicht verliere. Ich bin sehr tolerant ihnen gegenüber. Wenn ich aber fünf habe und es wird mit einem davon schwieriger, ist eine Entfreundung einfacher, weil ich noch „Backups“ habe. Ich muss also nicht mehr so tolerant sein“, erklärt Thurner.

Was damit verschwindet, ist ein gesellschaftliches Level an Toleranz – eine Entwicklung, die langfristig zur Erosion demokratischer Strukturen beitragen könnte. Um zu verhindern, dass Gesellschaften zunehmend zerfallen, müsse daher frühzeitig gelernt werden, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen und Toleranz aktiv zu erlernen, so Thurner.

Service

ÜBER DIE STUDIE

Die Studie "Why more social interactions lead to more polarization in societies" von S.Thurner, M.Hofer und J.Korbel wird in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht (doi: 10.1073/pnas.2517530122).

Sie wurde durch das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF finanzierte Projekt ReMass sowie das vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) finanzierte Postdoc Program des CSH ermöglicht.

ÜBER DEN COMPLEXITY SCIENCE HUB (CSH)

Der Complexity Science Hub (CSH) ist Europas wissenschaftliches Zentrum zur Erforschung komplexer Systeme. Wir übersetzen Daten aus einer Reihe von Disziplinen – Wirtschaft, Medizin, Ökologie, Sozialwissenschaften – in anwendbare Lösungen für eine bessere Welt. Gegründet im Jahr 2016, forschen heute über 70 Wissenschafter:innen am CSH, getragen von der wachsenden Notwendigkeit für ein fundiertes Verständnis der Zusammenhänge, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen – vom Gesundheitswesen bis zu Lieferketten. Mit unseren interdisziplinären Methoden entwickeln wir die Kompetenzen, um Antworten auf heutige und zukünftige Herausforderungen zu finden.

Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

csh.ac.at

Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

csh.ac.at