Im Laufe der Geschichte haben Krisen oft zum Zusammenbruch ganzer Gesellschaften geführt. Oft, aber nicht immer. Ein internationales Team, darunter Forschende des Complexity Science Hub (CSH), untersuchte vier Fälle, wo unter extremem Druck durch Reformen ein Zusammenbruch vermieden werden konnte. Die Forschenden identifizierten dabei drei Schlüsselfaktoren, die diesen Gesellschaften dabei halfen, das Blatt zu wenden.

[Wien, 30.10.2025] Angesichts der miteinander verflochtenen großen Probleme, mit denen die Welt heute konfrontiert ist – darunter Klimawandel, gewaltsame Konflikte, wirtschaftliche Turbulenzen und politische Polarisierung –, wird es immer wichtiger zu verstehen, wie Gesellschaften Krisen bewältigen.

„Die Untersuchung historischer Fälle, wo Gesellschaften einen Zusammenbruch abwenden konnten, ist nicht nur intellektuell faszinierend, sondern liefert auch Erkenntnisse für die heutige Politik“, sagt Peter Turchin, Leiter der Forschungsgruppe Social Complexity and Collapse am CSH.

„Die Untersuchung historischer Fälle, wo Gesellschaften einen Zusammenbruch abwenden konnten, ist nicht nur intellektuell faszinierend, sondern liefert auch Erkenntnisse für die heutige Politik“, sagt Peter Turchin, Leiter der Forschungsgruppe Social Complexity and Collapse am CSH.

HISTORISCHE WENDEPUNKTE

„Historiker:innen und Sozialwissenschafter:innen konzentrieren sich in der Regel auf dramatische Zusammenbrüche und gewaltsame Revolutionen. In dieser Studie haben wir jedoch den Blickwinkel verändert. Wir haben historische Fälle analysiert, in denen Gesellschaften, die unter hohem Druck standen, es geschafft haben, durch adaptive Reformen Gewalt und Unruhen einzudämmen“, sagt Daniel Hoyer, Mitglied der Associate Faculty am CSH.

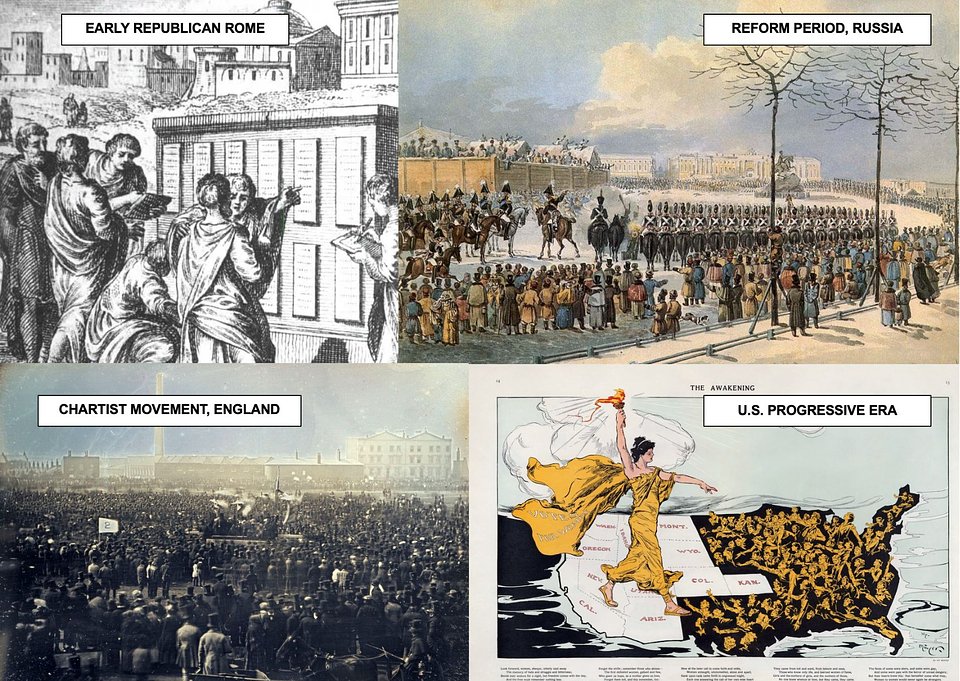

Die Studie hebt vier solcher Fälle hervor: das frühe republikanische Rom, das England des 19. Jahrhunderts während der Chartistenbewegung, Russland in der Reformperiode Mitte des 19. Jahrhunderts und die „Progressive Era“ in den USA Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.

© Bilder von Wikimedia commons

DREI FAKTOREN

Mithilfe von Daten aus der Seshat-Datenbank, einer umfassenden Sammlung von Informationen über Gesellschaften im Laufe der Menschheitsgeschichte, untersuchten die Forschenden, wie diese Gesellschaften Reformen zur Wiederherstellung der Stabilität umsetzten, und identifizierten drei interne Faktoren, die für die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft entscheidend sind:

- Opferbereitschaft der Elite: Ein erheblicher Teil der Machthabenden erkannte die ersten Anzeichen von Unruhen und war bereit, tiefgreifende institutionelle Reformen durchzuführen, selbst wenn dies mit dem Verlust eines Teils ihres persönlichen Vermögens oder ihrer Privilegien verbunden war. Diese „Zustimmung” der Eliten, insbesondere in den frühen Phasen einer Krise, erwies sich als entscheidend, um eine Eskalation zu einem noch destruktiveren Konflikt zu verhindern.

- Umfassende institutionelle Reformen: Es wurden weitreichende, miteinander verknüpfte Reformen umgesetzt, die gleichzeitig mehrere Ursachen sozialer Spannungen adressierten. Dabei handelte es sich nicht um bloße „Notlösungen”, sondern um bedeutende Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Strukturen, wie z. B. Landumverteilung, Schuldenerlass, erweiterte politische Vertretung und Arbeitsschutz.

- Fähigkeit des Staates, Reformen aufrechtzuerhalten: Ebenso entscheidend war die Fähigkeit des Staates, diese Reformen durchzusetzen, zu institutionalisieren und aufrechtzuerhalten. Der Ausbau der bürokratischen Strukturen, die Umsetzung von Finanzreformen und die Verabschiedung entsprechender Gesetze stellten sicher, dass die ersten Maßnahmen zu dauerhafter Stabilität führten, wie dies insbesondere in England und den USA zu beobachten war.

Beispiele für solche Reformen sind die Ausweitung der repräsentativen Regierungsform und die Umverteilung von Ressourcen im frühen republikanischen Rom und im England der Chartistenzeit; Arbeitsgesetze im industrialisierenden England des 19. Jahrhunderts und in den Vereinigten Staaten des frühen 20. Jahrhunderts; sowie die Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland unter Alexander II. Diese Maßnahmen verbesserten die Lebensbedingungen großer Teile der Bevölkerung und verringerten zugleich den Wettbewerb unter den Eliten, indem sie neuen Akteur:innen die Möglichkeit gaben, gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen.

„Die Ironie besteht darin, dass gerade in dem Moment, in dem Reformen am dringendsten nötig wären, diejenigen, die über die größte Macht zu ihrer Umsetzung verfügen, am wenigsten geneigt sind, sie auch durchzuführen“, erklärt Jenny Reddish, Co-Autorin und Wissenschafterin am CSH. „Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass der kurzfristige Verzicht auf einige Privilegien langfristig zu größerer Stabilität und höherem Wohlstand für alle Teile der Gesellschaft führen kann.“

AUCH EXTERNE FAKTOREN SPIELTEN EINE ROLLE

Die Forschenden weisen jedoch darauf hin, dass externe Faktoren ebenfalls zu diesen Entwicklungen beitrugen.

In allen vier Fällen verschaffte die territoriale Expansion in den Jahrzehnten vor den Krisen den Staaten zusätzliche Ressourcen, die sie für die Umsetzung von Reformen und zur Bewältigung von Unruhen nutzen konnten. Kriege und Eroberungen beeinflussten zudem die Bevölkerungsdynamik: Der Verlust von Menschenleben und die Abwanderung von Teilen der Bevölkerung verringerten den sozialen Druck auf den Arbeitsmärkten.

Darüber hinaus erforderte die ständige Präsenz äußerer Bedrohungen von den Herrschenden, eine kohäsive, leistungsfähige und engagierte Bevölkerung aufrechtzuerhalten, die im Bedarfsfall mobilisiert werden konnte. In diesem Sinne führten äußere Zwänge mitunter indirekt dazu, dass Eliten Reformen unterstützten, die die gesellschaftliche Stabilität stärkten. So konnten Rom und England beispielsweise Teile ihrer Bevölkerung „exportieren“, wodurch sich der Bevölkerungsdruck verringerte und Raum für wirtschaftliche und soziale Reformen im Inland entstand.

RELEVANZ FÜR HEUTE

„Unsere Arbeit zeigt, dass gesellschaftliche Krisen zwar oft vorhersehbar sind, ihr Ausgang aber nicht feststeht“, erklärt Hoyer, der auch Gründer und Direktor von Societal Dynamics (SoDy) ist. „Diese ‚abgewendeten Krisen‘ liefern ein wichtiges Gegen-Narrativ, indem sie zeigen, dass Gesellschaften selbst angesichts enormer Massenarmut, einer Überproduktion von Eliten – also, wenn mehr potenzielle Führungskräfte entstehen, als es Macht- oder Einflusspositionen gibt – und finanzieller Belastungen des Staates, Wege zu Stabilität und erneuertem Wohlstand finden können.“

Die Studie betont aber auch, dass abgewendete Krisen selten perfekte Lösungen hervorgebracht haben; Ungleichheiten blieben häufig bestehen. Dennoch zeigen historische Beispiele Ansätze auf, die für die heutige Politik lehrreich sein können. „Da Gesellschaften heute mit überlappenden Krisen konfrontiert sind, bieten die Lektionen aus diesen historischen Fällen Orientierung, um Stabilität zu sichern und widerstandsfähigere, gerechtere Zukunftsperspektiven zu fördern“, schließt Hoyer.

Service

ÜBER DIE STUDIE

Die Studie „CRISES AVERTED. How A Few Past Societies Found Adaptive Reforms in the Face of Structural-Demographic Crises“ von D. Hoyer, H. Whitehouse, P. Francois, J. Reddish, D. Davis, K. C. Feeney, J. Levine, S. L. Holder und P. Turchin wurde in Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution veröffentlicht (doi: 10.21237/C7clio.38365).

ÜBER DEN COMPLEXITY SCIENCE HUB

Der Complexity Science Hub (CSH) ist Europas wissenschaftliches Zentrum zur Erforschung komplexer Systeme. Wir übersetzen Daten aus einer Reihe von Disziplinen – Wirtschaft, Medizin, Ökologie, Sozialwissenschaften – in anwendbare Lösungen für eine bessere Welt. Gegründet im Jahr 2016, forschen heute über 70 Wissenschafter:innen am CSH, getragen von der wachsenden Notwendigkeit für ein fundiertes Verständnis der Zusammenhänge, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen – vom Gesundheitswesen bis zu Lieferketten. Mit unseren interdisziplinären Methoden entwickeln wir die Kompetenzen, um Antworten auf heutige und zukünftige Herausforderungen zu finden.

Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

csh.ac.at

Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, BOKU University, Central European University (CEU), IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria, Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Universität für Weiterbildung Krems, Vetmeduni Wien, WU (Wirtschaftsuniversität Wien) und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

csh.ac.at